Les billets hebdos de l'actualité du GrandTerrier

Un article de GrandTerrier.

| Chaque semaine, un nouveau billet annonçant un ou plusieurs articles sur le site GrandTerrier.

Une compilation des billets est publiée en fin de trimestre sous la forme des chroniques du Bulletin Kannadig. Anciens billets hebdos : [Actualité, archives] Les anciennes affichettes : [Accroches à la une] Modifications d'articles : [Journal des MàJs] |

1 Bulletin Kannadig Estival

Billet du 01.07.2023 - Au sommaire de ce numéro : des journaux paroissiaux trouvés aux Archives diocésaines, un placard anti-ivrognes, une fille de mauvaise vie, la carte postale d'une course à Odet et la papeterie en 1944-49 ... et le nouveau look du site .bzh en dernière page.

Ce trimestre on a largement puisé dans les Archives Diocésaines : • Tout d’abord les pages des journaux de cinq recteurs : Guillaume Jézéquel (1862-1870), Louis Lein (1909-1913), Louis Pennec (1914-1938), Gustave Guéguen (1941-1956) et Pierre Pennarun (1956-57).

• Ensuite deux documents portant l’un sur une facture pour la statue de ND de Kerdévot par Laouic Saliou (dont nous tentons de dresser un inventaire des réalisations), et l’autre sur un certificat de bénédiction de deux cloches en 1837.

On a publié aussi deux pièces en provenance des Archives Départementales : un placard pour lutter contre l’alcoolisme en 1834, et la dénonciation-expulsion d’une fille de mauvaise vie en 1791.

Pour ce qui concerne la presse, on a sélectionné des articles du journal Ouest-France consacrés à la reprise d’activité à la papeterie d’Odet en 1944-49.

Une carte postale datée de février 1911 et localisée à l’usine d’Odet a été exhumée ce trimestre : on y voit un groupe de « courreuses » sur la ligne de départ.

Et enfin la toute dernière page qui est consacrée au lancement du nouveau site grandterrier.bzh : ça y est, c’est prêt d’un point de vue technique, on peut y accéder depuis son smartphone avec les standards technologiques d’aujourd’hui.

Ce qui reste à faire pendant la trêve estivale (interruption des nouveaux billets hebdos) : on va recopier tout l’historique des articles de grandterrier.net, ainsi que les comptes des abonnés. Début septembre, les domaines bzh et net seront fusionnés, et on reprendra les billets en pleine forme !

Lire, feuilleter ou imprimer le bulletin en ligne : « KANNADIG n° 62 JUILLET 2023 »

2 Une carte postale de 1911

24.06.2023 - Une nouvelle carte postale gabéricoise éditée par le photographe quimpérois Villard pour le retour de noces de René Bolloré à Odet en 1911.

Depuis un certain temps on disposait d'une reproduction en faible résolution de cette carte postale, avec un doute persistant sur sa datation : était-elle de 1911 (fête du mariage de René Bolloré) ou de 1922 (centenaire des papeteries, une sympathique ouvrière, Marjan Mao, gagnant la course). Aujourd'hui, avec la découverte de l'exemplaire ci-contre, le doute n'est plus permis, on y reconnaît bien le lieu entre Ty-Coat et l'usine et l'annotation manuscrite est explicite : « départ des courreuses 18 Février 1911 ». Les journaux locaux de février 1911 ont bien évoqué cette épreuve sportive : « Après le petit déjeuner et, conformément au rite des noces de campagne, virent les courses d'hommes et de femmes, où les champions des deux papeteries se disputèrent les prix et montrèrent leur agilité. » (Progrès du Finistère).

Les « courreuses » sont sur la ligne de départ, attendant le signe de l'homme au chapeau tenant son drapeau de la main droite. Elles sont 8 à concourir (en excluant celle de droite qui semble plus âgée) et portent la coiffe « borledenn », des souliers et une jupe noire et tabliers plus clairs pour certaines.

Un appel est lancé pour l'identification de ces sportives volontaires. Quelqu'un a peut-être noté le nom de la gagnante. Et qui sait, d'autres clichés de cette collection de cartes postales Villard de cette fête de 1911 pourraient être encore oubliés dans des tiroirs.

En savoir plus : « 1911 - Fête du mariage de René Bolloré, photos de Joseph-Marie Villard#La course des femmes

Ceci nous donne l'occasion de réparer un oubli sur le GrandTerrier. Ayant omis de créer une notice bibliographique sur la sortie en 2021 du livre de Sorin Pipos et Ariëlle Guyader, les fondateurs de l'école photographique d'Ergué-Gabéric, nous tenons à signaler que les auteurs ont réuni dans leur très bel album des clichés de paysages gabéricois et de richesses patrimoniales : la magie du site du Stangala, la vénérable chapelle de Kerdévot, des arbres majestueux, des routes tout en virages et des sillons champêtres.

En savoir plus : « PIPOS Sorin et GUYADER Ariëlle - La beauté d'une ville

3 Des statues de dévotion

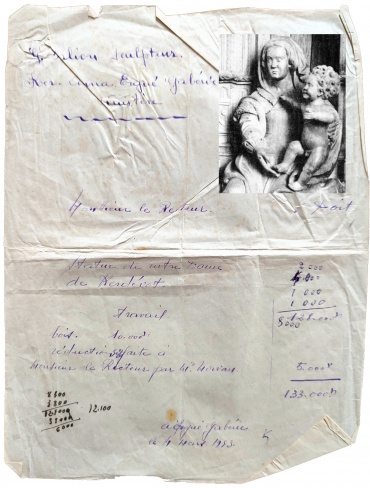

17.06.2023 - Cette semaine, les photos de quelques-unes des statues religieuses réalisées par Laouic Saliou (1909-1990), une facture pour la réplique de ND de Kerdévot (document conservé aux Archives diocésaines), les journaux paroissiaux des recteurs et les articles dans les journaux locaux.

Tout d'abord, ce médaillon en bois de 40cm réalisé en 2019 Hervé Saliou, cousin de Laouic et également sculpteur. On remarque son sourire qui évoquait celui de Fernandel et on y lit « Laouic Saliou sculpteur ébéniste 1909-1990 », Laouic étant le diminutif breton de Guillaume. « Ses enfants m’ont demandé un médaillon duquel sera tiré un bronze, qui sera posé sur sa tombe », explique Hervé Saliou dont le parcours présente de curieuses similitudes avec celui de son lointain parent. La découverte récente d'une facture manuscrite adressée par le sculpteur au recteur Gustave Guéguen nous incite aussi à démarrer l'inventaire patrimonial des oeuvres de Laouic Saliou. Le document porte sur la statue de Notre-Dame avec son enfant Jésus, une réplique au 1/3 de celle réalisée pour la chapelle la chapelle de Kerdévot au XVe siècle (ou XVIIe pour d'autres spécialiste), achevée en début d'année 1953 par Laouic Saliou dans son atelier de Ker-Anna. L'œuvre en bois de 75cm environ ornant le chœur de l'église paroissiale a fait l'objet d'une petite ristourne : « Réduction faite à Monsieur le Recteur pour les travaux 5000 francs.Total : 133.000 francs. ».

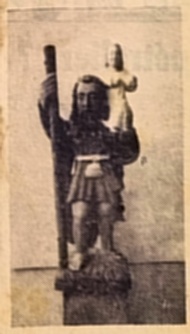

Une de ses premières statues est celle d'un Saint André, commandée pour la petite chapelle de Saint-André. L’œuvre est en bois polychrome et ses dimensions sont d'1,12 m en hauteur et 0,25 m de largeur. Le saint se tient debout, ses mains reposant sur sa croix. La statue a sans doute remplacé un saint de pierre blanche dont l'état s'était délabré.

Une autre statue remarquable est celle de Saint Jacques Le Majeur, en bois non peint et livrée en 1942 pour le pardon annuel du saint à la fontaine près de la chapelle de St-André.

On trouvera en ligne les photographies de ces œuvres cédées à la communauté paroissiale d'Ergué-Gabéric. Avec également un saint Guénolé sculpté en 1985 pendant l'année du cinq-centenaire de l'abbaye de Landévennec et acquise par un ami de Laouic. Suite à succession, cette jolie petite statue de 45 cm orne actuellement le buffet d'une maison à 200 mètres à vol d'oiseau de la chapelle éponyme.

L'inventaire étant à ce jour incomplet, nous aimerions le compléter avec le concours de toutes les bonnes volontés. Au niveau de la paroisse nous n'avons pas repéré les statues de saint Joachim et de sainte Anne. Et par ailleurs un cliché du saint Christophe livré en 1957 serait le bienvenu : « La chapelle de Kerdévot est dotée à présent d'une belle statue en chêne de saint Christophe, qui est due au ciseau du sculpteur sur bois Guillaume Saliou d'Ergué-Gabéric. Elle mesure 85 centimètres de hauteur. ».

En savoir plus : « Les statues de dévotion du sculpteur sur bois Laouic Saliou »

4 Un recteur aux propos âpres

*NEWS* Avec le billet de cette semaine qui est à la fois sur le site historique grandterrier.net et sur le nouveau grandterrier.bzh, vous remarquerez que les fichiers PDF sont bien affichés dans la nouvelle application sans obligation de téléchargement. Ceci malgré les fortes contraintes du navigateur Chrome-Android de Google et en privilégiant la navigation interne avec éventuellement la possibilité d'accès direct aux pages précises.*NEWS*

10.06.2023 - Cette semaine, la toute première publication intégrale du journal paroissial du recteur Gustave Guéguen de 1941 à 1956.

Il s'agit d'un registre conservé aux Archives diocésaines de Quimper (2P51/1). Les 83 pages de cet imposant journal paroissial apportent un éclairage détaillé sur les 15 ans passés dans la paroisse à un poste d'observateur avec des prises de position souvent âpres. Avec son caractère entier et ronchon, le recteur Gustave Guéguen ne s'est pas privé d'exprimer ses humeurs sans détour. Pour preuves un mois après son arrivée il note : « Il est toutefois regrettable que certains jeunes gens et jeunes filles, au lieu d'assister aux offices, aient senti le besoin de se réunit trop nombreuses dans les granges du voisinage pour des amusements qui ne sont vraiment pas de raison quand il y a tant de souffrances dans le monde. »

Dès sa venue en janvier 1941 en vélo (« en si piteux équipage », car les taxis manquaient d'essence), il prend le temps de noter en temps réel (son crayon ou style est différent à chaque saisie) ce qui lui semble important, c'est-à-dire les fêtes religieuses et les pardons, les acquisitions d'objets religieux, les élections municipales et paroissiales, les nombreux reproches adressés à ses ouailles ...

On trouvera en ligne le facsimilé complet (fichier pdf), une table des matières chronologique reconstituée à l'analyse de chaque page, et la transcription de quelques passages.

Pendant quinze années les pardons et fêtes se succèdent presque à l'identique, hormis la météo du jour : mi avril le petit pardon de Kerdévot (décalé à fin mai en 1955, avec introduction d'un nouveau pardon de St Guénaël), début mai pardon de la St Jacques fin à St-André, fin juin la fête de St-Eloi à Kerdévot (30 à 70 chevaux y sont bénis), mi juillet le pardon de St-Guénolé, fin juillet pardon de la Ste Anne à St-André, 15 août la grand'messe à Kerdévot, mi septembre le grand pardon de Kerdévot, début novembre le pardon de St-Guinal, fin novembre un pardon isolé à St-André en 1941 (non célébré les années suivantes), le 24 décembre la messe de minuit à St-Guinal et à Odet.

En fin d'année le recteur fait le décompte du nombre de baptêmes (45 en moyenne), de mariages (25 environ) et d'enterrements (une trentaine) en précisant les cas spéciaux dans sacrement Il donne aussi le nombre total de communions, soit un chiffre impressionnant de plus de 10.000 avec une répartition à peu près égale entre celles données au bourg et à Odet. Le journal est également intéressant pour les anecdotes en période d'occupation (occupation des écoles, faits de résistance...) : cela a déjà été évoqué et nous avons déjà donné les transcriptions de ces pages.

L'activité religieuse à l'usine d'Odet en lien avec la famille Bolloré est importante, avec un vicaire résidant qui dispense messes et communions. Même pour des évènements comme le centenaire de Mme Bolloré mère, le recteur ne transige pas : « Dans l'après-midi au patronage une barrique de vin et de cidre en perce pour tous ceux qui en désiraient. Les clients étaient nombreux et fort peu discrets. La famille Bolloré aurait bien mieux fait de donner une bouteille de vin et de cidre à chaque famille que d'organiser ces beuveries. »Gustave a également déployé de l'énergie dans le renouvellement des objets religieux et patrimoniaux. On citera notamment les statues du sculpteur local sur bois Guillaume Saliou (réplique de N.D. de Kerdévot, St Jacques à la fontaine de St-André), les statues de saints en granit du calvaire de Kerdévot par Augustin Beggi et enfin les trois nouveaux vitraux du maître verrier Lorin de Chartes à l'église St-Guinal : l'apparition de sainte Anne à St Nicolazic, l'atelier de Nazareth et saint Guénaël enfant devant saint Guénolé.

En savoir plus : « 1941-1956 - Le journal-registre paroissial du recteur Gustave Guéguen »

5 Une fille de mauvaise vie

*NEWS* Vous avez peut-être remarqué que le nouveau site www.grandterrier.bzh peut devenir facilement une application autonome sur votre smartphone mobile, ce grâce à un simple clic en paramètre/partage "Installer application (Android) ou "Placer sur menu d'accueil" (Iphone). Plus qu'un raccourci, c'est une véritable appli complètement indépendante du navigateur Internet ! Et bien sûr une version classique pour les écrans larges est dispo aussi. *NEWS*

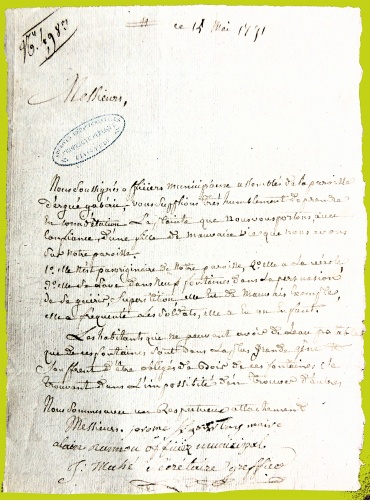

03.06.2023 - Cette semaine une requête adressée en 1791 au Directoire du District de Quimper par les représentants de la municipalité d'Ergué-Gabéric.

Ces documents conservés aux Archives Départementales du Finistère sous la cote 12 L 4, comprenant une pétition communale et les réponses des autorités révolutionnaires, constituent un véritable morceau d'anthologie. Le 14 mai 1791, les conseillers de la commune nouvellement créée formulent une pétition auprès des instances administratives révolutionnaires pour se plaindre des agissements d'une fille de mauvaise fréquentation : « 1° Elle n'est pas originaire de notre paroisse, 2° elle a la vérole, 3° elle se lave dans neuf fontaines dans la persuasion de se guérir, superstition, elle est de mauvais exemple, elle a fréquenté les soldats, elle a eu un enfant. »

À la réception de la requête signée par Jérôme Kergourlay, premier maire de la commune, le Directoire du District de Quimper se prononce pour « enjoindre à la fille de se retirer incessamment de la dite paroisse, et au cas qu'elle y reparaisse, à la faire arrêter et conduire aux prisons de cette ville », au nom du principe de « la liberté qu'a incontestablement toute communauté de chasser de son sein les individus qui n'ayant aucun titre à son assistance, lui paroitroient dangereux. ».

La grande vérole dont est atteinte la prostituée est la syphilis, également synonyme de maladie vénérienne. In fine, craignant que l’intéressée ne communique à tout le canton le mal dont elle est atteinte, le Directoire décrète « qu'à la diligence du maire et procureur de la commune de la municipalité d'Ergué-Gabéric, la fille dont il s'agit sera incessamment appréhendée et conduite aux prisons de Quimper et ensuite transférée au frais de l’État à l’Hôpital vénérien de la ville de Brest pour part les gens de l'art, les remèdes convenables, lui être administré, jusqu'à parfaite guérison, et ensuite renvoyé à la municipalité de droit ».

L'hôpital militaire de Brest est bien chargé au 18e siècle du traitement anti-vénérien en Cornouaille et Léon. En 1763 le chirurgien-major M. de Montreux rapporte à son Ministère y avoir traité avec succès des centaines de Vénériens, ceci grâce aux dragées de Jean Keyser. Ces dernières sont en fait des pilules d'acétate de mercure et d'amidon dont la formule est vendue par son inventeur au gouvernement français en 1772.

On ne sait pas si la fille vénérienne d'Ergué-Gabéric, guérie de son mal, a finalement élevé son enfant, évité les mauvaises fréquentations et oublié la haine des gabéricois qui l'ont rejetée comme une étrangère : « Elle n'est pas originaire de notre paroisse ».En savoir plus : « 1791 - Requête municipale contre une fille de mauvaise vie »

6 Journal paroissial de 1956-57

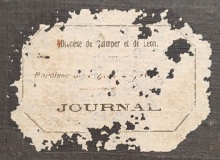

27.05.2023 - Document conservé aux Archives diocésaines de Quimper et de Léon (2P51/1) illustrant une évolution en préparation du catholicisme.

*NEWS*NEWS* Le nouveau site Internet du GrandTerrier se prépare dare-dare : doté d'un moteur hybride ordinateur-smartphone, il est visible derrière l'adresse grandterrier.bzh, en attendant le transfert de tous les articles de grandterrier.net pendant la trêve estivale. Qu'en pensez-vous ?

Huit pages manuscrites et quatre petites coupures de presse pour les 13 premiers mois du recteur Pierre Pennarun, né à Briec en 1904 et nommé prêtre en 1934. Ce qui est marquant dans ce journal, c'est le constat de l'évolution de la liturgie catholique : « L'office du soir a lieu en français. Tous ont un feuillet entre les mains. Les prières ne sont-elles pas faites pour que tous les comprennent et y participent ? ... Le jeudi, la messe est célébrée face au peuple au milieu de la nef. ».

L'adaptation de l'Église aux besoins du temps présent sera confirmée en 1962 par le concile Vatican II, mais déjà en 1957 le rite tridentin qui consiste à dire la messe en latin en restant dos aux fidèles est remis en question.

Le recteur se permet même de critiquer certains confrères : « Avant le salut, M. l'abbé Queinnec curé de Briec s'adresse aux pèlerins dans un style trop relevé ». Mais il adresse aussi des reproches à ses paroissiens : « Les habitants d'Ergué-Gabéric manquent d'esprit paroissial, de sens communautaire » ; « La messe est mal suivie. La plupart y semblent passifs. L'on se tient le plus loin possible de l'autel, le long des murs ou derrière les piliers. »

Il semble agacé du côté pingre des participants des cérémonies religieuses, avec une tentative de trait d'humour : « Pour permettre à ces indigents de donner aussi leur pièce de 5 francs aux quêtes extraordinaires, M. le Recteur a proposé de faire une collecte en leur faveur. Il aurait pu y donner suite, car la grenaille continue d'arriver. »

Les autres évènements marquants sont :

•

Son arrivée le 3 juillet et son installation solennelle le 15 juillet : « 50 à 60 voitures lui font escorte jusqu'au bourg ».

•

Le grand pardon pluvieux de Kerdévot en septembre 1956.

•

L'arrivée de 100 chaises neuves en février 1957 et d'une grande armoire pour les bannières adossée à l'orgue de l'église paroissiale.

• Deux nouvelles classes à l'école Ste-Marie de Lestonan en mars "offerte" par la famille Bolloré : « La bénédiction en a lieu dans l'intimité en présence de la famille bienfaitrice, de la maîtrise de l'usine et des seuls parents des élèves. ».

•

Le remplacement du catafalque « monument désuet, surmonté d'un baldaquin » par une jolie table en bois exotique d'iroko.

•

Les pardons de St-Guénolé et de St-André en juillet., et celui de St-Eloi et de St-Christophe à Kerdévot en juin : « La bénédiction des chevaux eut lieu aussitôt après, devant la chapelle, en présence des statues de Saint Eloi et de Saint Christophe. »

Lors du pardon de St-Eloi de Kerdévot, la statue de St-Christophe commandée à Laouic Saliou, sculpteur sur bois gabéricois, a été exposée dans la chapelle de Kerdévot : « C'est une peinture polychrome au blanc de Meudon et aux terres naturelles. La tunique est rouge, le manteau est bleu foncé, la ceinture et la bourse du Saint. Le globe et le col de l'Enfant Jésus est doré à la feuille d'or. Saint Christophe a le pied droit sur la rive du fleuve et le le pied gauche est encore dans l'eau. »

C'est le recteur Gustave Guéguen qui avait commandité la réalisation de cette statue. Mais où est-elle aujourd'hui, est-elle partie en voyage ? Elle n'est plus à Kerdévot a priori, un appel est lancé pour la retrouver, avec l'aide requise du saint patron des voyageurs.

En savoir plus : « 1956-1957 - Journal paroissial du recteur Pierre Pennarun »

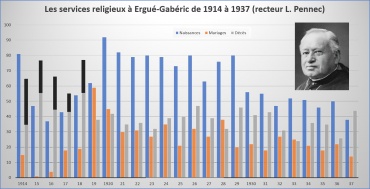

7 Journal paroissial 1914-1938

20.05.2023 - Transcription intégrale du journal paroissial de Louis Pennec conservé aux Archives diocésaines de Quimper (2P51/1). Les semaines à venir on complétera par les 82 et 8 pages rédigées par les recteurs Gustave Guéguen (1941-1956) et Pierre Pennarun (1956-57).

Louis Pennec, natif de Port-Launay, est installé comme recteur d'Ergué-Gabéric le 3 mars 1914 et y reste pendant 24 ans jusqu'à l'été 1938. Les caractéristiques et faits marquants de son ministère, tels qu'on peut les comprendre via les 5 pages de son journal paroissial :

•

L'activité du recteur et de ses trois vicaires est mesurée annuellement par les chiffres, à savoir essentiellement le nombre de baptêmes, de mariages et d'enterrements.

•

Dans les années normales on compte une moyenne de 40-70 baptêmes (en bleu sur le graphique ci-contre), 25 mariages (en rouge), 30 décès (en gris).

•

Les 5 années de guerre en 1914-1918 sont particulières : très peu de mariages (qui reprennent fortement dès 1919), une chute du nombre de baptêmes (le taux de natalité restera haut à partir de 1920, puis rebaissera en 1930) et une mortalité plus forte (accentuée par le comptage à part des « morts à la guerre », en noir sur la courbe).

•

Pendant la guerre seul le recteur reste actif, les vicaires et le bedeau étant mobilisés. Heureusement « Laurent Le Gall, comptable à Odet et retenu par ses obligations, rendit de grands services à la paroisse comme chantre et comme organiste bénévole. »

•

Certains grands évènements marque la vie religieuse paroissiale : les confirmation données par Monseigneur Duparc ou Cogneau (378 enfants en 1920, 220 en 1924 ...), une grande mis-

sion avec 2000 communiants en 1922, une mission lors du jubilé marial de 1938 ...

•

Les noms des notables gabéricois sont notés lors des élections comme conseillers paroissiens ou les parrainages de confirmation : les Le Roux de Mélennec, Nédélec de Lezergué, Danion de Saint-Joachim, les Le Guay mère et fille de Kerampensal, M. et Mme Mme Charruel du Guérand d'Odet, Jérôme Quelven de Garsalec, Hervé Le Goff de Sulvintin, Yves Mahé de Kerdévot, Rose Riou de Tréodet, Monsieur Bolloré (remplacé par son comptable Laurent Le Gall), Pierre Tanguy de Kerellou, maire.

•

Fin 1922 bénédiction d'un nouveau cimetière au bourg : « La première personne qui y fut inhumé ce fut le 19 décembre : Mme Louise Troalen du Bourg, femme Daoudal. »

•

En enfin la grande fête de 1922 pour les papeteries Bolloré : « Cette même année l'Usine d'Odet fêta le Centenaire de sa fondation, 8 juin. »

En savoir plus : « 1914-1938 - Journal paroissial du recteur Louis Pennec »

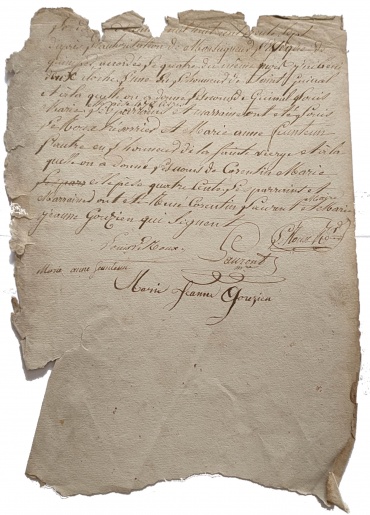

8 Guinal-Louis-Marie et Corentin-Marie

13.05.2023 - Certificat de bénédiction des cloches en 1837 (Arch. diocésaines) et devis de reconstruction (Arch. départ.) après le passage d'une tornade.

En savoir plus : « 1837 - La bénédiction des nouvelles cloches de l'église St-Guinal » et « 1837 - Lettre en breton de paroissiens gabéricois à leur roi Louis-Philippe »

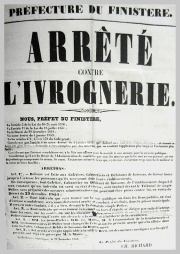

9 Contrôle des débits de boissons

06.05.2023 - Source documentaire : cote 2 O 792 aux Archives départementales du Finistère en Série O (administration et comptabilité communales).

En savoir plus : « 1844 - Placards réglementaires pour les cabarets gabéricois »

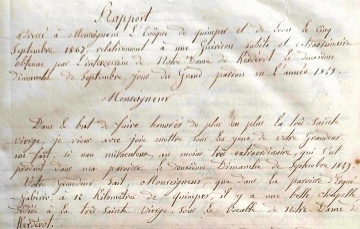

10 Dévotion, dons et miracle

29.04.2023 - Un journal paroissial pour la période 1862 à 1870 conservé aux Archives Diocésaines (2P51/1) et rédigé par le recteur Guillaume Jézéquel.

Deux articles détaillés pour en savoir plus : « 1862-1870 - Journal paroissial du recteur Guillaume Jézéquel », « 1849 - Une guérison subite et extraordinaire au grand pardon de Kerdévot »

11 Relance papetière en 1944-49

22.04.2023 - Transcriptions d'articles du journal Ouest-France pour relater le redémarrage des activités papetières dans les usines d'Odet et de Cascadec.

Henri Le Gars, ayant commencé sa carrière dans l'entreprise Bolloré en 1939, a déjà raconté l'arrêt de la production à Odet et le maintien au ralenti de la fabrication dans l'usine sœur de Cascadec : « En 1941 quand l'usine d'Odet s'est arrêtée, tous ceux qui étaient au mois ont pu rester pendant 4 ans, payés à ne rien faire, en vacances en quelque sorte. Ceux qui étaient payés à l'heure ont été tous débauchés. » Il a témoigné aussi, pour y avoir participé, de la façon dont la production est repartie sur les deux sites. Les articles collectés dans le journal Ouest-France de 1944 à 1949 confirment aussi des difficultés de trouver des matières premières (charbon, produits chimiques, chiffons), notamment ce reportage complet paru le 23 septembre 1946 : « La production industrielle a donné à M. Bolloré, directeur des usines d'Odet, avis de l'attribution de charbon, en quantité suffisante pour permettre une exploitation tout à fait normale. »

C'est le résistant François de Menthon, ministre de l’Économie nationale, en visite officielle à Cascadec-Odet en ce mois de septembre 1946, qui a permis cette attribution de charbon et accéléré la reprise d'activité.

Une démarche administrative interne a aussi été nécessaire, car le patron historique René Bolloré est décédé en 1935 et ses fils n'ont pas vraiment pris avant-guerre les rênes de l'entreprise. La veuve de René Bolloré, remariée en 1940 au chirurgien André Soulas, en est restée la gérante.

L'avis Ouest-France de septembre 1944 officialise la passation des pouvoirs au fils aîné René-Guillaume : « Par décision de l'Assemblée générale de la Société à responsabilité Les Papeteries René Bolloré, dont le siège social est à Odet commune d'Ergué-Gabéric (Finistère), réunie le 30 août 1944, M. René-Guillaume BOLLORÉ est nommé Gérant de la dite Société pour une durée de 5 années en remplacement de Mme SOULAS, démissionnaire. »

Deux augmentations de capitaux ont été aussi nécessaires en décembre 1946 (de 23 à 65 millions de francs) et en juillet 1949 (180 millions) pour « Les Papeteries René BOLLORÉ », toujours organisée en Société à responsabilité limitée.

Les chiffres de production sont représentatifs de la période : la production annuelle de papier des deux usines est de 3.800 tonnes en 1938, moins de 1.000 tonnes de 1941 à 1945, 2.000 en 1946 et 3.000 en 1947. Il y avait seulement 50 employés à Odet de 1941 à 1945, pour atteindre en 1947 : 350 à Odet et 650 à Cascadec.

Et enfin, grâce au don d'une paroissienne (Mme Le Roux de Mélenec), des tableaux des stations du chemin de croix sont achetés à l'officine En 1948 et 1949 les journalistes rencontrent et citent régulièrement Gwenaël Bolloré, le directeur général des usines, son frère René-Guillaume étant basé à Paris. Et notamment lorsqu'il organise pour la première fois en avril 1948 le tournoi de football des deux papeteries sur le terrain d'Odet.

Et il est aussi en position de négociateur face aux grèves de la C.G.T. à la fin 1939 à Cascadec. Il faut dire que ce syndicat s'était déjà penché sur le sort des vieux en organisant une souscription en novembre 1946. Trois ans après, les revendications sont salariales, notamment le rehaussement des primes de logement, de rendement et de panier. Des arrêts de travail ont lieu au service de façonnage à Cascadec, alors qu'Odet ne connaît aucune action de ce genre.

Les journalistes d'Ouest-France notent une progression du syndicat concurrent C.F.T.C. lors des élections syndicales des années 1947 et 48. Le journal appelle même à la fin du conflit et fait paraître une mise au point de la Direction sur les avantages déjà accordés au personnel papetier. La C.G.T. de Cascadec se résoudra à une reprise normale du travail en décembre 1949.

En savoir plus : « Le redémarrage des papeteries Bolloré après-guerre, Ouest-France 1944-1949 »

12 Recteur de paroisse de 1909 à 1913

15.04.2023 - Un document conservé aux Archives diocésaines de Quimper (2P51/1) : facsimilés et transcriptions complètes dans l'article détaillé.

Les 11 pages de ce journal rédigé par le recteur Louis Lein entre 1909 et 1913 constituent le début d'un imposant registre conservé aux Archives Diocésaines, lesquelles pages sont suivies de celles de ses trois successeurs jusqu'en 1957. Voici les 23 points qui forment le rapport rédigé par le recteur pour ses 5 ans de ministère à Ergué-Gabéric :

1-2. Installation à la mi-août 1909 (journal "La résistance") et pardon de Kerdévot en septembre ("Progrès du Finistère").

3-4 Changement de vicaire fin 1909 et farce des cloches.

5-6. Les cabinets d'aisance et le gaz acétylène au presbytère.

7. Le pardon de Kerdévot de septembre 1910.

8. Travaux, ostensoir et réfection du clocher de St-Guénolé.

9-10. Le pardon de Kerdévot de 1911 et Adoration.

11. La Confirmation des enfants présidée par René Bolloré en mai.

12. L'érection de la Fraternité de Ste Apolline le 13 août 1911.

13. Le baptême de René-Guillaume Bolloré en janvier 1912.

14. Des baptêmes sans cloches faute d'ondoiement.

15. L'affaire des horaires de messe à Odet en septembre 1912.

16-17. Un vicaire malade et la statue de sainte Jeanne d'Arc.

18-21. Réaménagements et travaux à l'église paroissiale.

22-23. Nouveau vicaire et chemin de croix Vaucouleurs.La période en question est relativement calme d'un point de vue ecclésiastique, par rapport à la décennie précédente marquée par la Loi de Séparation des Eglises et de l'Etat, et notamment les affaires des inventaires et des expulsions des religieuses congrégationnistes.

Entre 1909 et 1913 l'actualité paroissiale est faite de grandes cérémonies religieuses et de pardons, de travaux d'aménagements (horloge et dalles de St-Guinal, clocher St-Guénolé) et d'acquisitions (ostensoir, tableaux du chemin de croix) et d'organisation du travail des vicaires envoyés trop souvent dans les chapelles excentrées : « le Docteur Renault ayant déclaré qu'il pourrait difficilement (qu'il lui serait même impossible de) continuer son service au Grand Ergué, à cause des courses si fréquentes aux chapelles, Mr Courtès demanda une place moins fatigante. ».

Il y a aussi les exigences de services religieux auprès de la famille Bolloré à Odet. L'entrepreneur René Bolloré fait baptiser son fils aîné à Odet avec l'autorisation spéciale de l'évêque. De même ce sont les services épiscopaux qui tranchent sur la demande de changement d'horaires de messe et de confessions dans la chapelle privée : « Monseigneur crut bon d'accorder à Mr Bolloré que les vicaires d'Ergué-Gabéric iraient à tour de rôle confesser à Odet la veille du 3e dimanche du mois ».

L'aménagement intérieur de l'église paroissial occupe bien le recteur, que ce soit pour les déplacements de statues et le dallage du sol. Lors de ces derniers travaux les maçons découvrent des os enfouis et des pierres armoriés de pierres tombales : « Monsieur le Recteur avait pensé qu'il fallait les conserver ; mais réflexion faite et les dalles manquant pour achever le pavé » il demande finalement au maçon Jean-Marie Quéré de les placer à l'envers près du confessionnal. Et enfin, grâce au don d'une paroissienne (Mme Le Roux de Mélenec), des tableaux des stations du chemin de croix sont achetés à l'officine quimpéroise d'art sacré : « Le ___ Septembre 1913, a eu lieu la bénédiction à l'église paroissiale d'un nouveau chemin de croix en terre cuite, acheté chez Monsieur Pêche, de Quimper, et sortant des ateliers de Monsieur Pierson, Vaucouleurs ».

La date précise est omise ci-dessus, comme beaucoup d'autres dans le journal paroissial, afin d'être complétée par la suite après rédaction. Mais manifestement le recteur n'eut pas le temps nécessaire à une mise à jour, car en mars 1914 il était nommé à Plougourvest dans le Nord-Finistère et un nouveau recteur était installé à Ergué-Gabéric.

En savoir plus : « 1909-1913 - Journal paroissial du recteur Louis Lein »

Anciens billets publiés avant le dernier de la liste ci-dessus => [Actualité, archives]