Les vaches bretonnes pie-noir gabéricoises, marques du patrimoine cornouaillais

Un article de GrandTerrier.

| Un livre récent de Pierre Quéméré en retrace l'histoire et mentionne des éleveurs gabéricois. En 1886, dans le tout premier registre généalogique ou herd-book | ||||||

|

Autres lectures : « Les vaches pie-noirs gabéricoises, marques du patrimoine cornouaillais » ¤ « SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE - Herd-Book de la race bretonne pie-noire » ¤ « Louis Guyader (1842-1920) de Squividan, agriculteur républicain » ¤ « QUÉMÉRÉ Pierre - La bretonne pie-noir » ¤ « Louis Guyader et éleveurs gabéricois au Concours régional de Quimper, Le Finistère 1893 » ¤ « 1742 - Succession de Jean Floc'h métayer du manoir de Lezergué » ¤ « Les fêtes annuelles du quartier de Lestonan, Ouest-Eclair Dépêche de Brest 1936-1939 » ¤ « Des faits-divers gabéricois, Le Courrier du Finistère 1914-1919 » ¤ | |||||||

[modifier] 1 Introduction

|

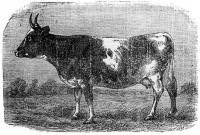

Tout d'abord quelques règles d’orthographe s'imposent. Le terme « pie » avec un e final est correct, car il ne vient pas du tout du mot « pis » avec un s, désignant la mamelle de la vache. « Pie » est un adjectif invariable évoquant l'oiseau au ramage blanc et noir. La terminaison « noir » sans e, accolée par un trait d'union, devrait aussi respecter la même règle d'invariabilité, et donc, contrairement à un usage assez fréquent, ne pas s'accorder au féminin et au pluriel. En fait la race « Bretonne Pie-Noir » n'est mentionnée sous cette forme qu'au cours du 19e siècle. Avant la Révolution, pour désigner la vache locale aux taches noires, on préférait la désignation de « gare |

Angèle Jacq « Mes Bretonnes : aussi longtemps qu'il m'en souvienne, petites, trapues, avec une jolie frange de frisure entre les cornes en forme de lyre, ivoire à la base et noires vers leurs pointes acérées comme leur caractère. Un feston de velours court sur le cou élancé jusqu'aux épaules, une tête en triangle, mouchetée au milieu du front d'un toupet de poil blanc qui leur donne un petit air effronté, les oreilles virevoltantes toujours aux aguets, le museau mouillé, fumant, et puis les pattes bottinées de blanc sur onglons blancs et noirs. Ces pattes donnent son rythme à la robe aux longs jetés blancs comme écharpes sur frac noir habillé. Un noir si profond qu'au soleil, les reflets bleu-ardoise luisent tel le schiste de la terre bretonne ». |

[modifier] 2 Louis Guyader et le herd-book

|

En 1886 le journaliste et homme politique de Scaër, James de Kerjégu, concrétise cette idée d'un herd-book En 1885 il écrivait dans son journal « L'Union Agricole » Et dans ce premier bulletin des inscriptions d'origine, on trouve quatre vaches (« Rosporden », « La grise », « Catherine », « La belle ») et un mâle pie-noir (« Mouton II ») présentés par Louis Guyader, agriculteur au village de Squividan en Ergué-Gabéric. | |||||||||

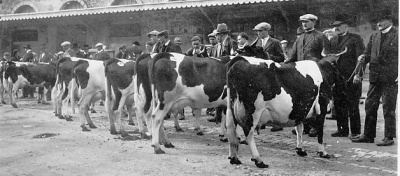

[modifier] 3 Concours agricoles de Quimper et de Paris

|

En 1893, le président de la République Sadi Carnot devait venir à Quimper pour présider le Concours Régional Agricole. Mais, souffrant, il dut renoncer à son voyage au dernier moment, et fut remplacé par son Ministre de l'Agriculture. Les agriculteurs éleveurs gabéricois récoltèrent de nombreux prix dans les catégories vaches pie-noir et génisses. Furent récompensés : Louis Guyader de Squividan, Jean-Marie Le Roux du Bourg, MMe veuve Yves Feunteun, Corentin Signour de Kerroux. Jean-Louis Le Roux de Lezouanac'h reçoit deux prix dans la catégorie "Cidres de Bretagne". C'est Louis Guyader de Squividan qui reçoit le plus grand nombre de prix, à savoir six. Tant est si bien qu'il reçoit la prime d'honneur du Concours régional : « Tous les Quimpérois connaissent la transformation merveilleuse qu'a faire M. Guyader de sa propriété de Squividan. On sait aussi à quel degré de perfection il a porté son élevage de bétail : chacune de ces dernières années a vu croître le nombre des récompenses qu'il s'est habitué à conquérir dans les concours de la région et même au-delà. » En 1904, au Concours Général de Paris, un agriculteur, Jean-Louis Le Roux de Lezouanac'h se fait remarquer : 1er prix des femelles génisses de 2 à 3 ans, et 4e prix supplémentaire pour les mâles de plus de 2 ans. | |||||||||||

[modifier] 4 Comices et fêtes locales

|

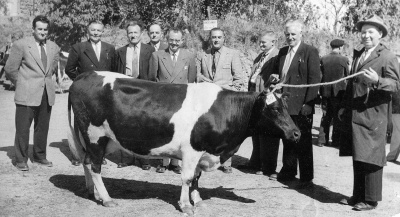

Jusqu'aux années 1960, la place des animaux de ferme était très importante sur le territoire encore rural de la commune d'Ergué-Gabéric. Plusieurs comices agricoles Ci-dessous des paysans d'Ergué-Gabéric à un Concours agricole dans les années 1930 : Des histoires de vaches pie-noir, il n'en manque pas dans les journaux locaux. Ainsi cet encart dans le « Courrier du Finistère » En 1939, pour la fête annuelle du quartier de Lestonan, les concours agricoles sont de mise, et pour les vaches deux catégories sont ouvertes : les vaches armoricaines (de couleur marron-roux uniforme) et les célèbres pie-noir. |

Pour ces dernières les gagnants sont : Pie noire de 1 à 2 ans : 1. Le Roux, Lezounac'h, 60 fr. ; 2. Le Roux, Mez-en-Lez, 40 fr. ; 3. Montfort, Coat-Niverrot, 20 fr. ; 4. Nédelec, St-Joachim. 15 fr. Pie noire de 2 ans et au-dessus : 1. Stervinou, Croix-Rouge. 60 fr. ; 2. Huitric Pierre, 40 fr, Lenhesk ; 3. Kergourlay, Kergamen. 20 fr. ; 4. Nédélec, St-Joachim. 15 fr. ; 5. Hémery, Gongalic. 10 fr. En région de Chalosse dans le bassin Aquitain entre l’Adour et le Gave de Pau l'élevage de vaches bretonnes pie-noir est pratiqué depuis la fin du 18e siècle Dans les années 1950, à Kerhamus ce sont toujours des "bretonnes pie-noir" qui produisent le beurre de la ferme de Kerhamus, et René Danion est fier du gôut de son lait : « Ya setu e oa al laezh … ha goude-se an dienn hag an dienn « bretonne pie-noire» ... eñ a oa goulennet eñ peogwir e-barzh ar rasoù all ne oa ket … ne oa ket koulz evid an dra-se petra » (Oui c’était le lait … et alors de la crème, de la crème de « bretonne pie-noir », … c’était très demandé car avec les autres races il n’y en avait pas … il n’y en avait pas d’aussi bon pour ça quoi). Aujourd'hui les vaches pie-noir Prim'Holstein ont détrôné les bretonnes pie-noir :

| ||||||||||||

[modifier] 5 Annotations

- Herd-book, s.m. : de « herd », troupeau, et « book », livre, anglicisme désignant un registre généalogique d'espèces bovine et porcine, pour servir de référents et de pedigree à leurs descendants. [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 1,0 1,1]

- Gare, garre, adj. : désigne un pelage marqué par deux couleurs, le mot bigarré en étant dérivé. Comme le blanc était toujours présent, on indiquait seulement l'autre couleur : un pelage blanc et roux-marron était donc dit gare-rouge ; un pelage blanc et noir, gare-noir ; par contre les gare-jaunes étaient jaunes aux taches noires. Pour les vaches gare-noires, l’appellation courante est ensuite devenue pie-noir; source : Jean Le Tallec. Mot français garre « de deux couleurs », attesté depuis 1360 et d'origine inconnue ; source TLFi. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]

- Angèle Jacq, « La bretonne pie noire », Editions Castor et Pollux, 2002 [Ref.↑]

- L'Union agricole et maritime, qui a d'abord été appelée L'Union agricole du Finistère est un journal local d'informations générales qui a paru à Quimperlé (Finistère) de 1884 à 1942. Il a connu des orientations éditoriales différentes, selon ses propriétaires successifs. La périodicité a aussi été variable : bi-hebdoadaire, tri-hebdomadaire et hebdomadaire. Avec pour sous-titre Organe Républicain Démocratique de la région du Nord-Ouest, le journal paraît le 1er août 1884 à l'initiative du conseiller général de Quimperlé, James Monjaret de Kerjégu, un riche propriétaire terrien et ancien diplomate résidant à Scaër. [Ref.↑]

- Comice agricole, g.n.m. : association privée d'agriculteurs visant à l'amélioration de leurs techniques et de leurs productions. Par métonymie, concours de bestiaux organisé par une telle association. Source : TLFi. [Terme] [Lexique] [Ref.↑]

- Le « Courrier du Finistère » est créé en janvier 1880 à Brest par un imprimeur Brestois, Jean-François Halégouët qui était celui de la Société anonyme de « l'Océan » qui éditait à Brest depuis 1848 le journal du même nom, et par Hippolyte Chavanon, rédacteur en chef commun des deux publications. Le but des deux organes est de concourir au rétablissement de la monarchie. Le Courrier du Finistère est, de 1880 à 1944, un journal hebdomadaire d'informations générales de la droite légitimiste alliée à l'Église catholique romaine jusqu'au ralliement de celle-ci à la République. Il est resté ensuite le principal organe de presse catholique du département, en ayant atteint un tirage remarquable de 30 000 exemplaires en 1926. Rédigé principalement en français, il fait une place remarquable à la langue bretonne, qui est, alors, pour certains ruraux, la seule langue lisible, grâce à l'enseignement du catéchisme. Ayant continué de paraître pendant l'Occupation allemande (1940-1944), Le Courrier du Finistère fait l'objet d'une interdiction de parution. Pour lui faire suite, le diocèse de Quimper a suscité la création d'un hebdomadaire au contenu unique, mais sous deux titres, le Courrier du Léon et le Progrès de Cornouaille. [Ref.↑]

- Simon LAUSSU, 1953. La race Bovine Bretonne Pie-Noire et la production laitière en Chalosse (ENV Toulouse, 70p). [Ref.↑]

|

Thème de l'article : Richesses du patrimoine communal. Date de création : avril 2014 Dernière modification : 8.02.2019 Avancement : |

couverture / coupure

couverture / coupure