Le quadriskell ou hevoud de la chapelle de St-André

Un article de GrandTerrier.

| [1] de pierres et de vitrail, que Louis Le Guennec décrivait ainsi en 1924-27 : « Le mur nord est ajouré d'une élégante rosace ».

En 2009-2010, les pierres ouvragées et le vitrail sont tombés, laissant une fenêtre béante. En 2013 le quadriskell est restaurée sur une initiative de la municipalité Autres lectures : « La chapelle de Saint-André et la fontaine Saint-Jacques » ¤ « Le quadriskell du chevet de la chapelle de Kerdévot » ¤ « La maîtresse-vitre de la chapelle de Kerdévot » ¤ L'origine du symbole de l'hevoud breton et un recensement des quadri- et triskells des chapelles bretonnes sont également développés dans le présent article. |

[modifier] 1 Présentation

En plein milieu du mur nord de la chapelle, d'un diamètre d'environ 80 centimètres, l’œil de bœuf de St-André est formé d'un motif représentant deux spirales entrecroisées [3] et en mouvement dextrogyre [4] (la figure tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, en tout cas dans sa face visible à l'extérieur).

Les éléments à l'intérieur de la fenêtre circulaire comprennent une dizaine de pierres d'environ sept cm de large et quarante cm de longueur, les courbes et les rebords étant très nettement taillés. Dans chacune des quatre lobes et au centre sont inscrits des fragments de vitraux, avec en leur milieu un losange de couleur plus foncé. A l'instar du triskell, la forme géométrique à quatre branches, baptisée quadriskell ou hevoud en breton Il est étonnant que les monographies du début du 20e siècle aient fait l'impasse sur l'oculus de St-André. Ni Jean-Marie Abgrall, ni Paul Peyron, ni René Couffon, ni Alfred Le Gars n'en font mention. Seul Louis Le Guennec dans son « Histoire de Quimper Corentin et son canton parle d'une « élégante rosace », en faisant une approximation sur le symbole représenté. Dans les décorations celtiques, le quadriskell est un symbole solaire et cosmique, et une image représentant la vie tournant autour d'un centre immuable, comme la voûte céleste autour de l'étoile polaire. Et son nom breton hevoud |

| |||||||||||||

Quadriskell restauré en 2013 et toiture en zinc [2] | ||||||||||||||

[modifier] 2 Reproduction du motif celtique

|

Il existe des méthodes de constructions de triskells, d'entrelacs ou autres motifs celtiques. Cette technique a servi en particulier à comprendre et reproduire les enluminures de manuscrits chrétiens, comme celles du célèbre Livre de Kells. Dans le même esprit, voici une décomposition en quatre étapes pour la construction du quadriskell de la chapelle de St-André : |

| |||||||||||||

[modifier] 3 Origine du symbole de l'hevoud

|

Le symbole du quadriskell ou hevoud Bien sûr le symbole des partis autonomistes bretons de la période 1939-1945 a été associé à la funeste croix gammée du parti nazi allemand. Mais on peut noter néanmoins que la croix nazie est formée de bras angulaires et que leur mouvement est sénestrogyre, c'est-à-dire tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. De plus cette croix n'est qu'une reprise de la croix dite "Svastika", un des plus anciens symboles de l'humanité que l'on retrouve en Europe, Océanie et Inde. Comme son équivalent breton, en langue sanscrit le terme "Svastika" peut se traduire comme « ce qui apporte la bonne fortune, ce qui porte chance » et est très ancrée dans la religion hindoue. Une autre représentation régionale du symbole à 4 amorces de spirales est le lauburu ou croix basque, croix formée par quatre virgules, chaque virgule étant constituée de trois demi-cercles. |

Abandonné en 1938 en tant qu'insigne du PNB, l'hevoud à 4 branches est remplacé en 1940 par le triskell, avec le retrait d'une des branches de la croix. Le triskèle avait été adopté dans les milieux druidiques à la fin du 19ème siècle. Dans les années 1970, le renouveau de la musique bretonne et son succès, sous l’influence d’Alan Stivell, a fortement contribué à populariser le symbole.

Le symbole et drapeau de l'île de Man, appelé Ny Tree Casyn en mannois, en français « les trois pieds », représente un triquètre (une variété de triskell) en armure et en mouvement dextrogyre | |||||||||||||||||||

[modifier] 4 Recensements de quadriskells bretons

|

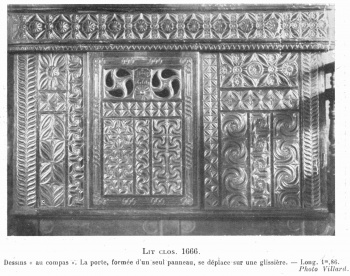

Attachons-nous ici à rechercher et comparer les ornementations similaires qu'on peut trouver dans les autres chapelles ou églises bretonnes, voire même sur d'autres pièces de patrimoine (mobilier ...). La première d'entre elles est la très belle chapelle en ruines de Ste-Barbe en Berrien. On y voit un oculus formé d'un triskell à trois branches dont chaque courbure est, comme à Kerdévot, ornée d'un rond intérieur. La chapelle de Saint-Fiacre en Melrand est également doté d'un beau triskell qui est décrit ainsi sur le site Mérimée du ministère de la culture : « Edifice construit à la fin du 15e ou au début du 16e siècle, en granit. La nef est éclairée par un petit oculus au réseau composé de mouchettes rayonnantes ». Un autre oculus plus simple est celui de la chapelle de Burthulet de la commune de St-Servais dans les Cotes-d'Armor. Un triskell est également signalé sur la chapelle rurale restaurée de Kervréhan en Languidic.

Quant aux quadriskells à quatre branches, on en trouve sur plusieurs œils-de-bœuf de chapelles de basse-Bretagne, notamment à Tremorvezen en Névez, St-Mathieu en Bannalec, Locmaria-an-Hent en St-Yvi.

Et enfin la chapelle St-Fiace, à l'origine à Kerspen sur la commune de Riec sur Belon, et transportée au Cabellou en 1936. Ses vitraux, notamment ce très beau quadriskell du vitrail sud, ont été restaurés en 2001-2004. |

Sans oublier, très près d'Ergué-Gabéric, à la chapelle Ste-Cécile en Briec où le panonceau de présentation précise : « Au sud, la nef est éclairée par une petite fenêtre ajourée en triskell à quatre branches très rare ».

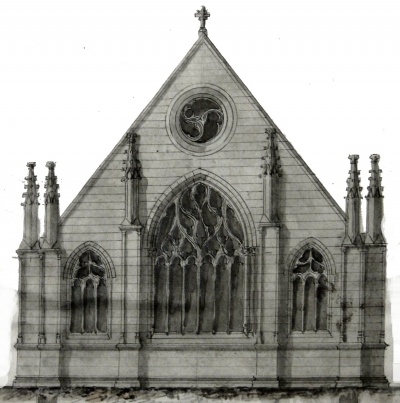

Et bien sûr à Ergué-Gabéric dans un œil-de-bœuf du mur nord de la chapelle St-André, et dans un oculus du chevet de la chapelle de Kerdévot. À noter que Joseph Bigot, architecte diocésain, quand il dessine le pignon oriental de Kerdévot ; il représente un triskell au lieu d'un quadriskell :

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[modifier] 5 Annotations

- Hevoud, ou quadriskell, s.m. : figure géométrique formée de quatre branches et deux spirales entrecroisées. Symbole traditionnel celtique et breton au même titre que le triskell, présent sur des décorations pré-celtiques et en architecture religieuse (œil-de-bœuf, baptistère). Terme en breton signifiant « bien-être » ; l'adjectif hevoudek signifie « qui cause du bien-être, qui porte bonheur ». Dans les années 1920 et 1930, logo du Parti national breton (P.N.B.). [Terme] [Lexique] [Ref.↑ 1,0 1,1 1,2]

- Autant la restauration du quadiskell en 2013 nous semble une réussite, autant la réfection de la toiture en zinc par la municipalité cette même année nous semble plus critiquable. Notamment parce que son avancée orientale ne respecte pas les trois pans du chevet, et est carrément disgracieuse ! [Ref.↑ 2,0 2,1]

- La figure des deux spirales, la définition de l'hevoud et son histoire sont développées dans le livre de Divi Kervella, « Emblèmes et symboles des Bretons et des Celtes », Coop breizh, pages 117-119. [Ref.↑]

- Le sens "dextrogyre" est déterminé par les courbures des branches supérieures inclinées vers la droite et faisant tourner l'ensemble dans le sens des aiguilles d'une montre. [Ref.↑]

- Les représentations des motifs circulaires celtiques à quatre branches les plus connues en Irlande sont : la croix de Cill Chuilinn (Old Killkullen), ... [Ref.↑]

- Existences signalées de quadriskells en Bretagne : l'œil-de-bœuf de la chapelle des Deux Fontaines en Kerascouet, le baptistère de la chapelle de Kernescaden ... [Ref.↑]

|

Thème de l'article : Descriptiif et origine d'éléments de patrimoine Date de création : novembre 2010 Dernière modification : 16.03.2018 Avancement : |

Evolution sur 10 ans de l'oeil de boeuf de St-André

Evolution sur 10 ans de l'oeil de boeuf de St-André